Schloss Rapperswil

Schloss Rapperswil – crepaccio e mulini

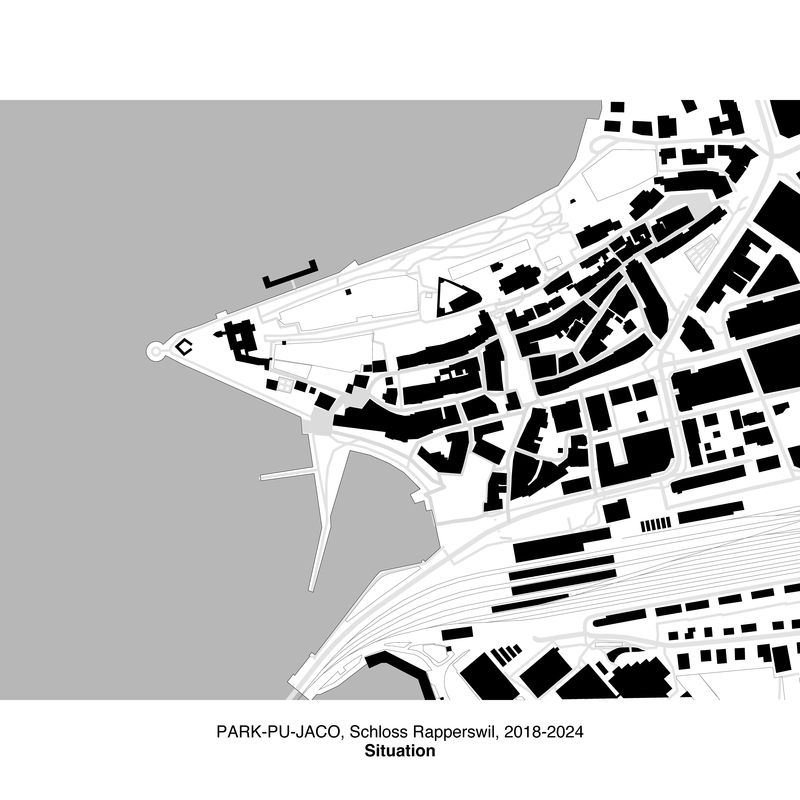

In der letzten Eiszeit stiess der Linthgletscher bis ins heutige Limmattal vor. Bei seinem Rückzug bildeten sich der Zürichsee und die Ufertopografie, auf welcher das Schloss Rapperswil steht. Gletscherspalte und Gletschermühlen des Projekts beziehen sich darauf. Sie machen die immensen Kräfte der Natur sichtbar, die langsamen, manchmal abrupten Veränderungen über lange Zeiträume. Ähnlich hat sich das Schloss Rapperswil während Jahrhunderten stetig verändert. Heute ist es im schweizerischen Inventar für Kulturgüter von nationaler Bedeutung eingetragen. Die baulichen Erneuerungen respektieren das Bestehende. Die inneren Widersprüche werden akzeptiert, Identität entsteht in der Differenz. Das Herzstück bildet eine Erschliessungsstruktur in schalungsglattem und gestocktem Sichtbeton vor der bauzeitlichen Bruchsteinwand.

Réflexions sur la proposition de projet

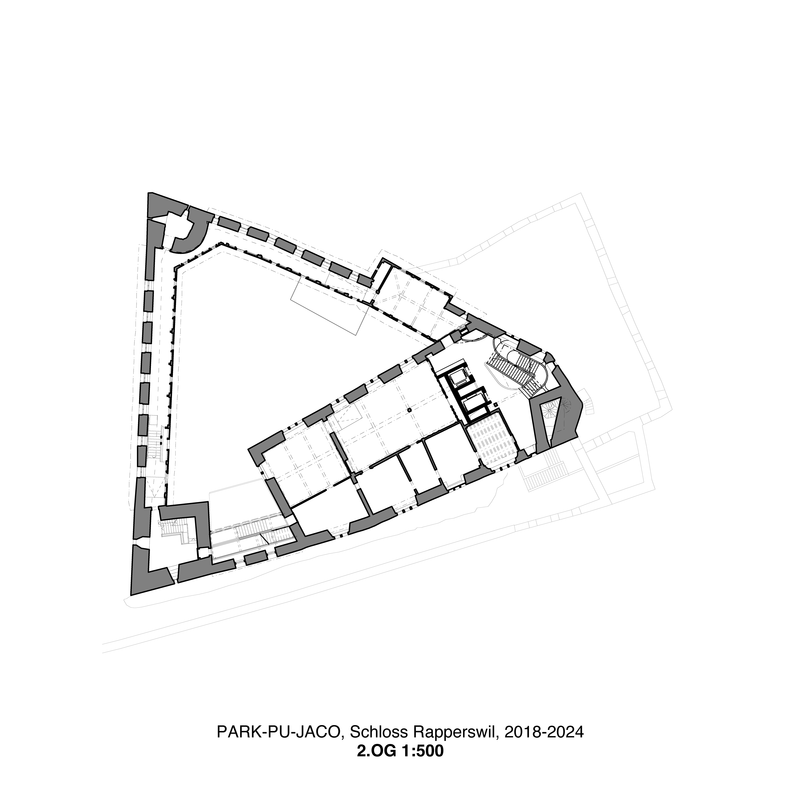

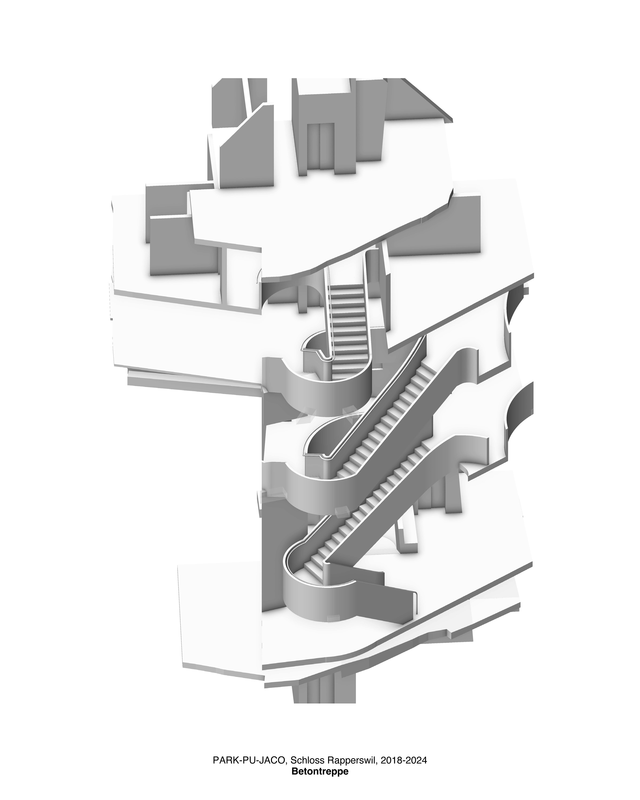

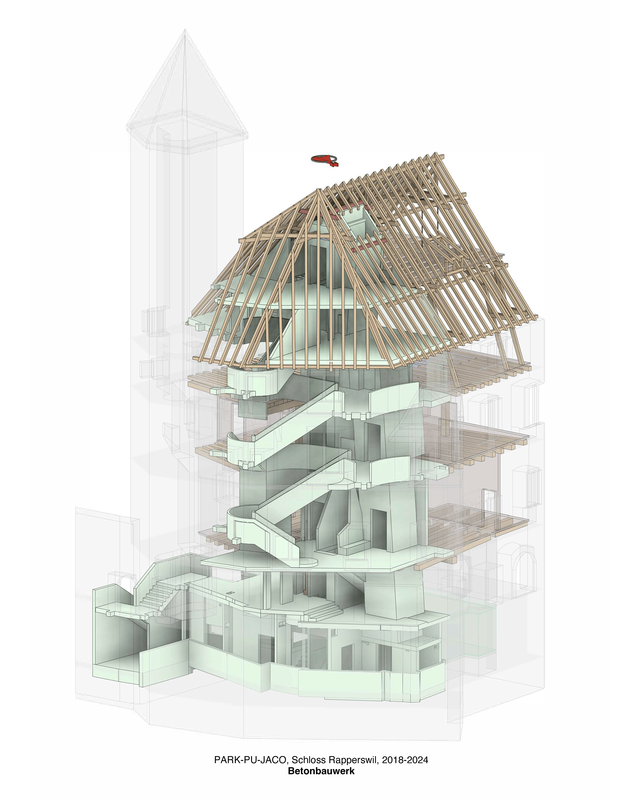

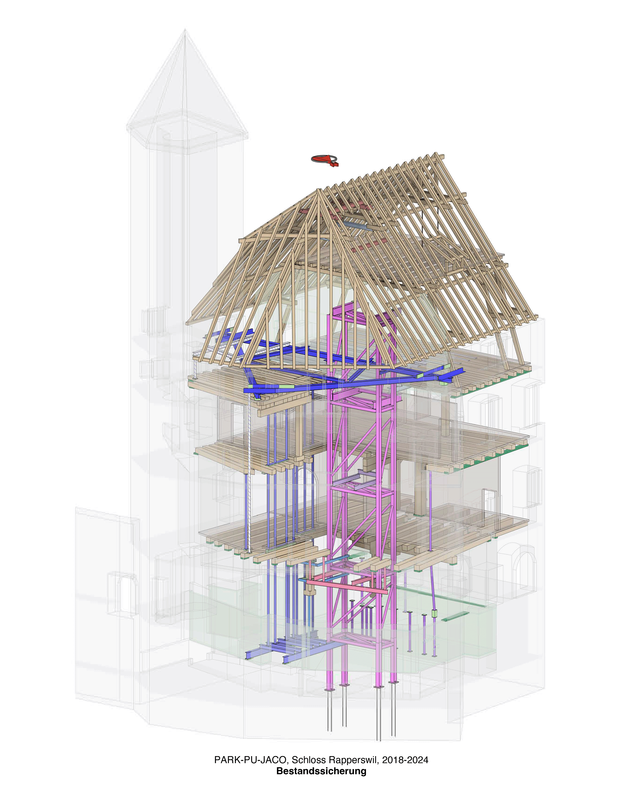

Die bestehende Struktur definiert ein geometrisch und konstruktiv komplexes Raumgebilde. Die neue Erschliessung zeichnen wir in den Bestand als polygonales Gebilde. Auf geschwungenen Pfaden und in filigraner Form trägt es die Lasten ab und sichert den Bestand. Die Ausbildung in Stahlbeton dient gleichermassen den Anforderungen von Statik und Erdbebensicherheit, wie sie die Bedürfnisse von Denkmalschutz, Architektur, Brandschutz, Bauphysik und Betrieb respektiert.

Der Bollinger Sandstein wird nachgezeichnet und hervorgehoben. Die Fassade besteht aus geschlagenen Blöcken, die Einfassungen sind gesägt, scharriert und gekröndelt. Die Treppenstufen sind ausgetreten, die losen Kiesel im Schlosshof knirschen beim Begehen. Dem Beton Mockup mischen wir Sandsteinsand und Sandsteinbruchkies bei. Schalungsglatter Beton bei den Liftwänden und gestockter Beton der Treppenbrüstungen ergänzen den Bestand unterschiedlicher Lichtbrechung.

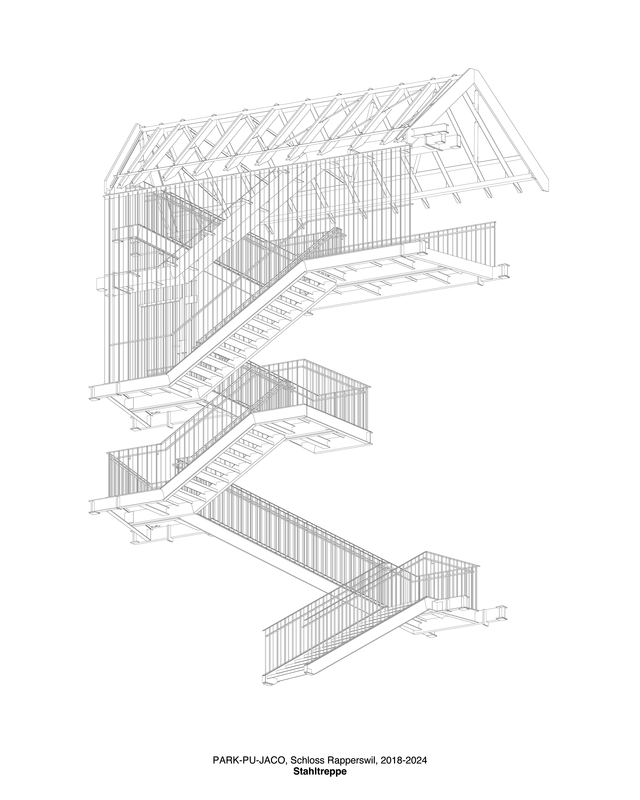

Tatsächlich enge Verhältnisse erforderten die sinnbildlich enge Zusammenarbeit als Forschergemeinschaft bestehend aus Denkmalpflege, Architektur, Tragwerksplanung, Betontechnologiespezialistentum, Baumeister und Stahlbauer. Erfahrung, Präzision und Kreativität bilden die Grundlage. Unter Bezugnahme einer 3D-CAD-Geometrieentwicklung war die notwendige Bestandstabilisierung und die konfliktfreie Einpassung der räumlich komplexen Architektur erreichbar.

Drei weithin sichtbare Türme des Schlosses bilden das Wahrzeichen. Vom horizontalen See über den Fischmarkt, den leicht geneigten Hauptplatz, die anschliessende Treppenanlage und dem Weg entlang der Schlosswand geht es sanft aufwärts zum Lindenhügel und in den Schlosshof. Die neue Erschliessungsstruktur führt weiter in die Höhe und bildet den Abschluss. Wie eine Gletscherspalte öffnet sie sich nach oben. Wie Gletschermühlen winden sich die Treppen nach unten.

Hoch über dem von Linthgletscher in der Eiszeit geformten Zürichsee steht das Schloss. Die neue Architektur artikuliert die Lage. Der schalungsglatte Beton der Liftwände erinnert an die abrupte Senkrechte der Gletscherspalte, der gestockte Beton der Treppen an das langsame Ausschleifen der Gletschermühlen. Die neue Räumlichkeit verbindet die Gegenwart mit der Erdgeschichte. Das Schloss Rapperswil wird als Ort, als Bauwerk und als Geschichte physisch erlebbar.

Schlanke Kernschächte stabilisieren das Gebäude. Deckenbereiche mutieren zwischen Platten, Schalen, Scheiben, Trägern, Wänden und Stützen. Die komplexe Bestandssicherung ermöglichte eine sensible Einfügung der Neubauteile. Grossflächige Dünnbauteile mit lokaler Unterschreitung der normativen Überdeckungsanforderung sind durch schiefe Bügel und edelstahlumwickelte Knotenzonen realisiert, geschwungene Brüstungen mit einem keilgestützten Schalungssystem.

Seit 800 Jahren wird das Schloss Rapperswil erhalten, verändert und erweitert. Wir führen fort und fügen zu. Langlebige Bauteile sind dabei genauso sinnfällig wie wirtschaftlich. Das Treppenhaus wird ein sozialer Begegnungsraum. Stetig wechselnde Perspektiven und Ausblicke fördern die Interaktion der Menschen, verändern die Sicht auf die Stadt und erweitern den Bezug zur Geschichte. Im Gespräch Alt – Neu erhält das Historische, das Heutige und das Zukünftige eine Stimme.